Alerta sobre la fragilidad de las Áreas Naturales Protegidas frente al tráfico de tierras, deforestación y pérdida de biodiversidad

Por: Alberto Cabrera Marina

Una reciente sentencia judicial ha reabierto un conflicto de larga data entre el Estado peruano, concesionarios forestales y la Comunidad Nativa Kichwa Puerto Franco, en el distrito de Alto Biavo, provincia de Mariscal Cáceres, región San Martín. El caso, que ha sido seguido con atención por ambientalistas, abogados y organizaciones indígenas, pone en cuestión la seguridad jurídica de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y plantea un dilema profundo: ¿cómo proteger efectivamente la Amazonía sin vulnerar los derechos colectivos de los pueblos originarios?

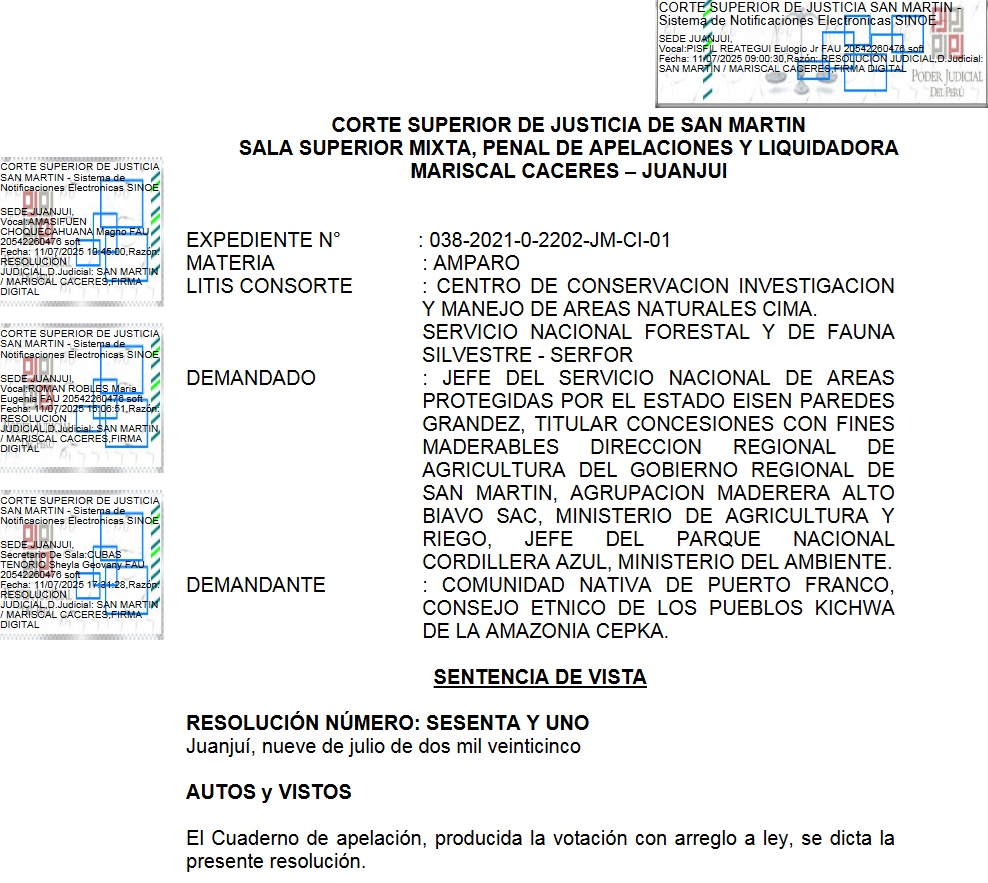

La Corte Superior de Justicia de San Martín, en sentencia del 9 de julio de 2025, declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por Puerto Franco y el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA). En esta decisión, el Poder Judicial ordena iniciar el proceso de titulación del territorio tradicional de la comunidad —un área de 118,215 hectáreas, actualmente superpuestas en parte al Parque Nacional Cordillera Azul y a concesiones forestales activas.

La sentencia reconoce la vulneración de derechos colectivos e impone al Estado una consulta previa libre e informada, la suspensión de concesiones madereras dentro del territorio reclamado y la revisión de límites del parque nacional, uno de los más biodiversos del país.

Esta resolución genera un precedente sin precedentes como lo han calificado especialistas y desata la reacción de varias entidades estatales como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, SERNANP, SERFOR y el propio Gobierno Regional de San Martín, que han apelado la decisión alegando “vicios procesales”, “afectación a la seguridad jurídica” y “riesgo de pérdida del patrimonio natural de la Nación”.

El trasfondo: legalidad vs. legitimidad ancestral

La disputa gira en torno a un hecho complejo: el Parque Nacional Cordillera Azul fue creado en 2001 mediante el D.S. N.° 031-2001-AG, sin haber realizado consulta previa a pueblos indígenas, dado que la ley sobre este derecho fue promulgada recién en 2011. Recién en 2016, Puerto Franco fue reconocida como comunidad nativa.

No obstante, la comunidad alega que su ocupación tradicional es anterior, con prácticas sostenidas de caza, pesca y agricultura en armonía con su entorno, lo que les da un derecho constitucional imprescriptible (art. 89° de la Constitución). La justicia, en primera instancia, ha reconocido este derecho, incluso inaplicando normas legales – como la cesión en uso limitada de tierras forestales – mediante control difuso, con base en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.

Riesgo ambiental y tráfico de tierras

Pero detrás del litigio legal se esconde una realidad alarmante. El retraso estatal en la titulación comunal convierte estos territorios en espacios vulnerables al tráfico de tierras, invasiones, concesiones superpuestas y, en muchos casos, deforestación y pérdida de fauna silvestre.

Actualmente, gran parte del territorio solicitado por Puerto Franco se encuentra sobre zonas de Bosque de Producción Permanente (BPP) y dentro del parque nacional, donde se han otorgado concesiones madereras activas como las de Agrupación Maderera Alto Biavo SAC y Eisen Paredes Grandez, las cuales operan desde hace más de 20 años.

La sentencia también dispone su nulidad parcial, lo cual ha generado reacciones empresariales que advierten de un “riesgo para la inversión privada” y denuncian una supuesta “vía exprés judicial” para declarar la inconstitucionalidad de actos administrativos consolidados.

Sin embargo, los líderes indígenas advierten que estos contratos fueron firmados sin su consentimiento y sobre territorios que les pertenecen por derecho ancestral.

Una alianza urgente: comunidades y Estado

Más allá del litigio judicial, esta disputa revela una debilidad estructural del Estado para gestionar el ordenamiento territorial en la Amazonía. La ausencia de procesos integrales de demarcación, zonificación ecológica y económica (ZEE) y consulta previa, han colocado a pueblos indígenas en un limbo jurídico que termina facilitando el avance de intereses externos sobre sus territorios.

Frente a esta situación, se vuelve urgente y estratégico que el Gobierno Regional de San Martín, las alcaldías y las organizaciones nativas fortalezcan sus capacidades técnicas, jurídicas y políticas para asumir su rol en los procesos de reconocimiento y titulación comunal, así como en la evaluación de superposiciones con áreas protegidas y concesiones madereras.

A su vez, las comunidades nativas organizadas, como lo viene haciendo CEPKA, deben contar con soporte legal, técnico y económico para defender sus derechos y articular procesos de conservación compatibles con su cosmovisión.

Un modelo de conservación que incluya

La protección de las Áreas Naturales Protegidas debe ser repensada. La experiencia del Parque Nacional Cordillera Azul, cuya conservación ha sido gestionada en alianza con CIMA desde 2003, no puede excluir a quienes han habitado esos territorios por generaciones.

“El modelo de conservación debe reconocer el rol de las comunidades indígenas no como amenazas, sino como aliadas estratégicas en la defensa del bosque”, señala un antropólogo vinculado al caso. No hacerlo sería repetir errores históricos y poner en peligro tanto los derechos humanos como el equilibrio ecológico.

¿Qué está en juego?

En pleno siglo XXI, el Perú enfrenta un dilema que tensiona su compromiso con los pueblos indígenas, la sostenibilidad ambiental y la legalidad de su marco institucional. Más de 118 mil hectáreas de selva, cientos de especies de flora y fauna, una comunidad con historia viva y un parque nacional con proyección global están en el centro de este conflicto.

La titularidad del territorio indígena, el respeto al derecho a la consulta previa, el cumplimiento de tratados internacionales y la necesidad de un ordenamiento territorial justo no pueden esperar. Este caso no es solo legal, es profundamente político y moral.

DATO

- El 26 de setiembre del 2024, el Poder Judicial ordeno la suspensión de actividades de extracción de madera en territorio de la comunidad nativa Kichwa de Puerto Franco.

- El Juzgado Mixto de Bellavista concedió una medida cautelar a favor de la comunidad Kichwa de Puerto Franco y el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA), para suspender de manera inmediata las actividades de extracción de madera de la empresa Agrupación Maderera Alto Biavo S. A. C. dentro del territorio de la comunidad de Puerto Franco. Ello incluía que se suspendan todos los actos o solicitudes que se pudieran presentar contra la resolución judicial.