Por Róger Rumrrill

He tenido el privilegio y el honor de escribir prácticamente en toda la prensa amazónica desde los años sesenta del siglo XX, además de colaborar en la radio y la televisión y en los diarios de Lima, “Expreso”, “Diario de Marka”, “La República”, “El Comercio”, en la revista “Caretas” y “Le Monde Diplomatique” de Francia.

Mis lectores todavía evocan y comentan mis crónicas culturales y sobre toda la realidad amazónica en “El Eco”, “El Matutino”, “El Oriente”, “La Razón”, “La Restinga”, “Impreso” y “La Región” de Iquitos y los diarios de Pucallpa, “Ímpetu”, “Ahora”, “Al día”, “Rumbos Amazónicos”, “La Gaceta” y “Ahora”, una red periodística de circulación en Loreto, San Martín y Amazonas.

No puedo dejar de mencionar, de ninguna manera, mis crónicas en prácticamente todas las revistas publicadas en la Amazonía, en las últimas seis décadas: “Kanatari”, “Proceso”, “Pura Selva”, “Trocha”, “Amazonía”, “Carta Abierta”, entre otras.

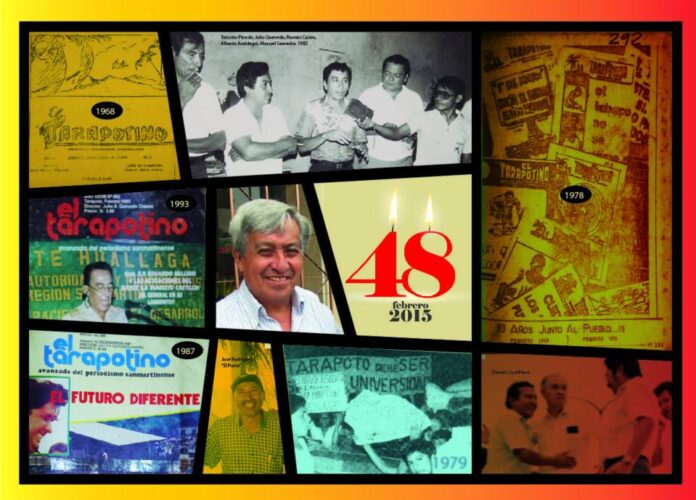

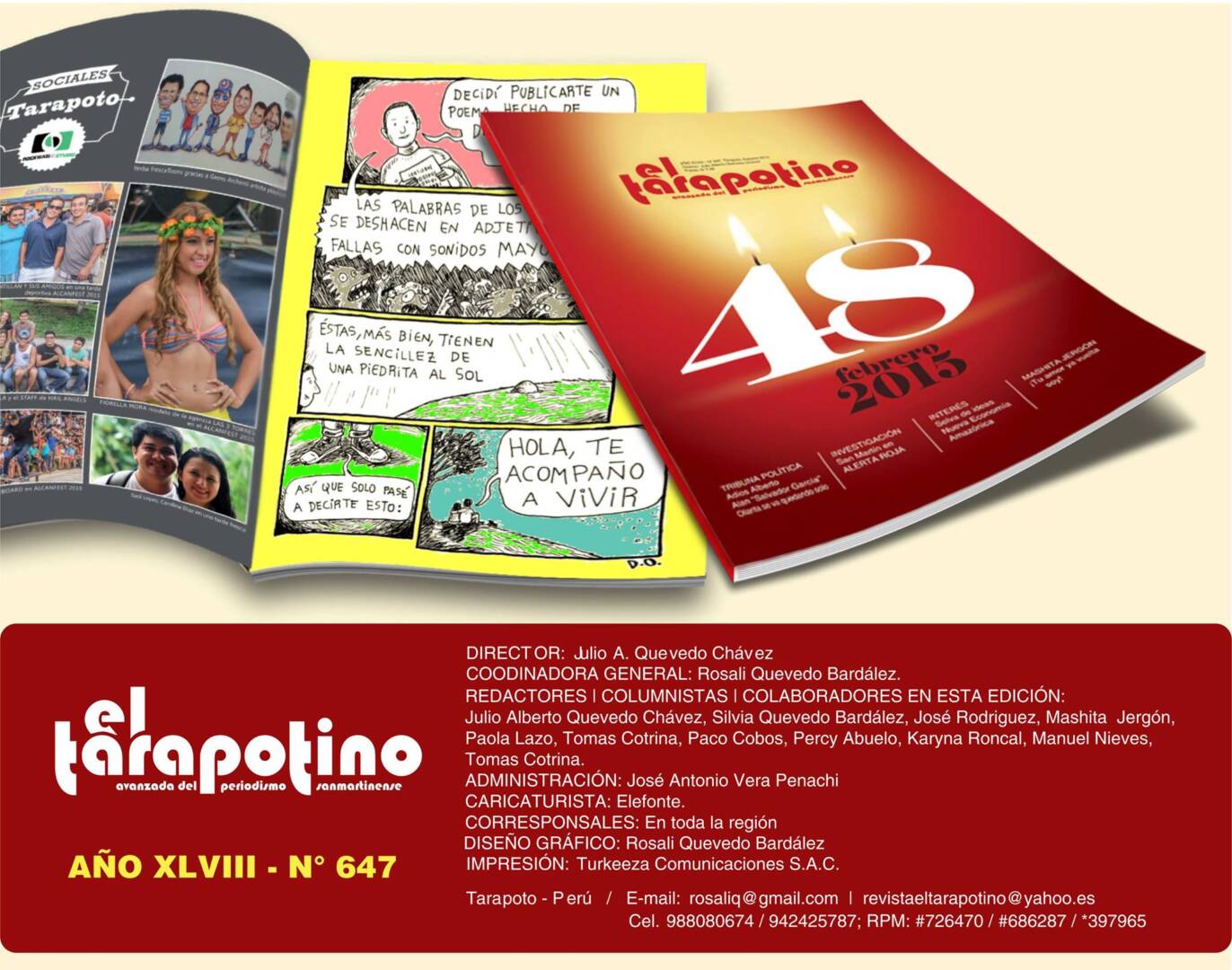

Pero el 30 de setiembre de este año, que acaba de pasar, es un día muy especial para mi trayectoria periodística: hemos celebrado el veinte aniversario del diario “Voces” de Tarapoto, fundado por mi entrañable amigo y colega ya fallecido Julio Quevedo Chávez, que también fue el creador de una de las mejores revistas sanmartinenses, “El Tarapotino”.

Sin ninguna duda, coloco y ubico a Julio Quevedo Chávez en esa destacada lista de los más notables periodistas en la Amazonía y que le dieron a la prensa regional una notable calidad profesional y se convirtieron en voceros y testigos de la realidad de su tiempo. Fueron, como decía Flannagan, los lápices de su tiempo: Alfonso Navarro Cáuper, Fernando Barcia García, Isaías Gómez Linares, Raúl Hidalgo Morey, Luis Hernán Ramírez, Javier Dávila Durand, Luis Vivanco Pimental, el Padre Joaquín García Sánchez y otros todavía en vigencia y en pleno ejercicio profesional.

Entre el infierno y el paraíso

A los periodistas amazónicos peruanos de las últimas seis décadas nos ha tocado vivir un proceso histórico tenso, dramático, esperanzador, es decir, entre el infierno y el paraíso de la realidad amazónica y nacional.

La década del sesenta del siglo XX se inaugura como uno de los mayores parteaguas e inflexiones de la realidad mundial: la rebelión e independencia de las colonias en África y Asia, la revolución cubana, los movimientos sociales y culturales en Estados Unidos, los Black Panther, el movimiento Hippie, la publicación de “El Hombre Unidimensional” de Herbert Marcuse, que pone en cuestión la utopía tanto capitalista y socialista y el surgimiento de artistas geniales como Pablo Picasso y el génesis de la antropología estructuralista de Claude Levy-Straus, que coloca por primera vez, desde el antropocentrismo occidental, la mirada sobre los pueblos indígenas del mundo.

En el Perú, la década del sesenta se inaugura con el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que, en 1965, provoca un amazonas de ilusiones de desarrollo con la ley 15600. El resultado final de ese proceso fue el crecimiento del mercantilismo y el sueño de las liberaciones tributarias y exoneraciones como el ábrete sésamo del desarrollo, un mantra que la burguesía regional extractivista, cortoplacista, patrimonialista y rentista ha instalado en el imaginario amazónico.

El Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, liderada por el General Juan Velasco Alvarado (3 de octubre de 1968) marcó sin duda un período de profundos cambios sociales, políticos y culturales en la historia del Perú. Empezado con la Reforma Agraria y la Ley 17716, un proceso inconcluso, pero que cambió radicalmente la estructura feudal de la tierra en el Perú, demoliendo a la poderosa oligarquía agraria que gobernaba el Perú y liberando de la servidumbre a millones de hombres y mujeres del campo peruano.

Velasco también promulga la Ley 20653, de Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de Regiones de Selva y Ceja de Selva, el 24 de junio de 1974, la mayor reivindicación histórica de los pueblos indígenas amazónicos; la Ley 21147 de Forestal y Fauna Silvestre en 1975 y en su gobierno se inaugura el ciclo petrolero con el hallazgo del oro negro en el pozo de Trompeteros el 16 de noviembre de 1971 y el inicio de la construcción del Oleoducto nor peruano (ONP) en 1972.

Sería imposible entender, comprender y conocer a fondo la compleja realidad amazónica peruana de ayer, hoy y el futuro y en todas sus dimensiones, sin estos ciclos.

En las décadas de los ochenta y los noventa del siglo XX estallan dos calamidades que han dejado en todo el sistema de vida peruano heridas incurables hasta hoy día: el narcotráfico y la violencia subversiva. Ambas, sobre todo el narcotráfico, sigue operando a sus anchas en la llamada Triple Frontera amazónica, Brasil, Colombia y Perú.

A esos ciclos hay que añadir la violencia subversiva de SL y el MRTA y la dictadura política.

La crisis terminal y estructural que vive el Perú hoy, en la tercera década del siglo XXI, es el epílogo y la conclusión de todo este distópico proceso.

En este contexto ha operado la prensa amazónica sucumbiendo muchas veces, como toda la prensa peruana, al mercenarismo, sobreviviendo, resistiendo, cumpliendo en medio de enormes limitaciones de toda índole-profesionales, económicas, infraestructurales, etc.-su misión de informar a la opinión pública.

Los megalatifundios mediáticos, las plataformas digitales, la IA y los Big Tech

Desde fines del siglo XX y principios del siglo XXI, lo mismo que la economía y la política, a partir del llamado “Consenso de Washigton” de 1990 y la hegemonía global del capitalismo, ha habido un proceso de concentración de la prensa mundial en lo que el notable periodista y director de “Le Monde Diplomatique”, Ignacio Ramonet, califica como la megalatifundización mediática.

A este proceso de concentración multinacional de la prensa sobre todo escrita y televisiva, reduccionista de la libertad de opinión y de pensamiento, se suma ahora el gran poder de las plataformas digitales, la Inteligencia Artificial (IA) y la hegemonía mundial de los Big Tech, las gigantes tecnológicas Apple, Microsoft, Alpjabet, Amazon, Meta y X (Twiter) y otras más con sede en Silicon Valley, en California, Estados Unidos.

Tal como he escrito en el prólogo del excelente libro Días de radio. Historia de la radio en Pucallpa (1946-1988), del abogado y periodista pucallpino James Matos Tuesta, para los gurús y las Casandras de la geopolítica y la comunicación, entre ellos uno de los más destacados, Noam Chomski, la parafernalia comunicacional ha cambiado la historia del mundo en las últimas tres décadas. Como lo hizo el Covid-19, que estuvo a punto de derrumbar el castillo de naipes de la civilización occidental.

Pero la paradoja terrible: nunca el ser humano ha estado más desconectado de la realidad, más lejos del conocimiento de la verdad, de la ética, de la ciencia, que hoy. Por eso se multiplican, ahora y en todo el mundo, los negacionistas del cambio climático, los xenófobos, los racistas, los patriarcalistas, los eurocentristas, los colonialistas.

El gran novelista de Cien años de soledad, Gabriel García Márquez, escribe que el hombre en la antigüedad, curiosa y paradojalmente, tenía un conocimiento más profundo de la naturaleza. Todo eso antes de la era Gutemberg. Incluso, reafirma García Márquez, ese hombre y esa mujer antiguos: olían, escuchaban y veían mejor. Ese ser humano ahora está dopado por el caos urbano y toda la parafernalia mediática -entre ellos el celular-que ha esclavizado al supuestamente hombre moderno.

Tenemos que dialogar con la Madre Naturaleza, el libro de la vida. “Ha llegado la hora de reinventar la política y reencantar el mundo”, recomienda Ignacio Ramonet.

Al conmemorar los veinte juveniles años de “Voces”, el 30 de setiembre, y el Día del Periodista el 1 de octubre, saludo a todo el equipo editorial de “Voces” y anhelo de todo corazón que siga siendo la voz de todos los sin voz en San Martín y un buen ejemplo de libertad y ética en su invalorable misión informativa.