Cuando caía la noche en aquel pequeño caserío, las casas y las calles se quedaban en completo silencio. No era un silencio pacífico, que se podía disfrutar, sino que este sonido era espeso, casi acosador, que se impregnaba sobre los techos de cumba y las paredes de tapial.

Las calles, estrechas y de tierra, se volvían desiertos nocturnos, tan solitarias que el oído, ajeno a escuchar voces humanas, aprendía a reconocer otros sonidos: el ladrido lejano de canes, el cantar de las lechuzas, el sonido de pequeños grillos y el correr de aquel río, que aparentemente tranquilo, escondía oscuros secretos.

Este sonido, para los que vivimos en algún lugar de la Amazonía, es típico, al igual que las creencias, que, por cierto, muchas de ellas no duermen del todo y parecen siempre estar despiertas.

Uno a uno, algunos hombres y mujeres abandonaban sus rústicas y pequeñas casas a altas horas de la noche. Abrían sus puertas con cautela y extremado sigilo, no como si temieran despertar a los vecinos, sino a la misma Mama Pacha.

Salían sin despedirse y sin encender sus luces, como si guardar discreción fuese una de las cláusulas de algún pacto. Con ritmo silencioso, pero frenético, se dirigían caminando hacia la orilla del río.

Sus intenciones formaban parte de un suceso que se repetía en silencio desde la fundación del caserío, un acto que no se nombraba durante el día, pero que todos sabían de qué se trataba.

Sus pasos eran lentos, tan lentos que podía escucharse cómo se arrastraban, como si una fuerza oculta los empujara y guiara, aun en contra de su voluntad.

En el aire se podía sentir un intenso olor a agua florida, flores de velorio, velas consumiéndose y lamparines de kerosene, mezclado con los olores del monte y del río, creando una atmósfera aún más siniestra entre quienes permanecían despiertos.

Los lamparines proyectaban sombras extrañas sobre las casas del caserío, sombras que parecían adquirir vida propia y seguir el paso fúnebre hacia el río.

La maleza respondía con sonidos extraños, pasos y susurros, que se mezclaban con el ritmo apagado de los “pactados”, como si todo el pueblo respirara al compás de una misma melodía oscura.

Las almas más viejas del caserío murmuraban palabras incomprensibles, sonidos que no pertenecían del todo al castellano y que parecían provenir de alguna lengua muerta. Nadie se atrevía a salir, nadie preguntaba, nadie reprochaba.

Algunos jóvenes cargaban tinajas vacías de greda, sostenidas en umallinas, cuyo sonido hueco resonaba como un presagio. Las mujeres dejaban flores, palo santo y sogas de uña de gato a lo largo del camino hacia el río.

Todos estos gestos parecían salidos de un sueño enfermo y retorcido, de esos que regresan una y otra vez.

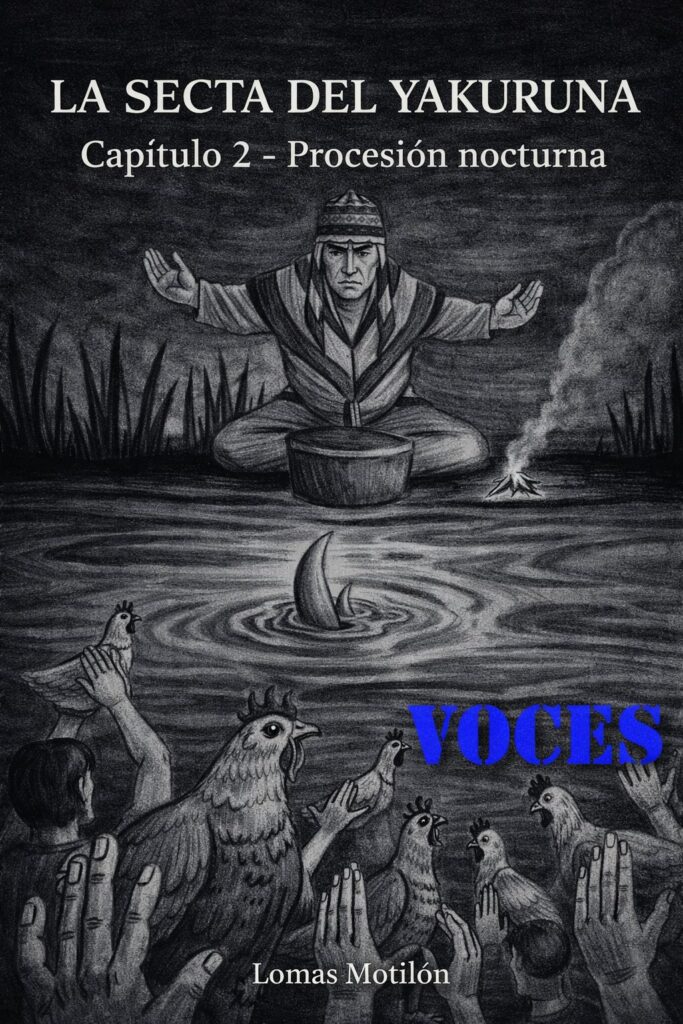

En la orilla del río los esperaba un hombre envuelto en una vestimenta fuera del tiempo, similar a la de los ashaninkas. Se hacía llamar el “Maestro del Agua”. Nadie conocía su nombre ni su origen; el misterio lo rodeaba por completo.

Sus ojos estaban completamente rojos, su piel brillaba con la humedad del río, y en la boca llevaba un mapacho encendido. Con un gesto solemne, dio inicio al ritual.

Algunos asistentes llevaban gallinas negras, grandes y robustas, que se agitaban desesperadamente, presagiando su cruel destino.

Llegado a este punto, el ritual maldito comenzó.

Las gallinas eran sacrificadas una por una por el “Maestro del Agua”, y la sangre se mezclaba con las aguas turbias del río, iluminadas por la luz temblorosa de las velas.

De pronto, el río emitió sonidos graves y profundos, como un gemido antiguo. Luego, el agua comenzó a burbujear violentamente, mientras los asistentes se tomaban de las manos formando un círculo.

Desde lo profundo del río emergió un hueso curvado y amarillento, dejado lentamente en la orilla. Todos comprendieron la señal y una nueva duda nació: ¿en qué momento el yakuruna había hecho emerger aquel hueso sin que nadie lo notara?

El supuesto Maestro del Agua susurró palabras al río, tomó el hueso y lo alzó al cielo pronunciando rezos desconocidos. Su propósito era desconocido incluso para quienes habían sellado el pacto.

Las miradas se clavaron en el suelo húmedo. Solo se oía la respiración agitada, hasta que, de forma casi mágica, las aguas volvieron a sonar calmadas.