La historia se repite: Cuando los nativos amazónicos son noticia por tragedias

Una nueva denuncia por violencia sexual en contra de menores de edad ha despertado la indignación de la ciudadanía. Rosemary Pioc, maestra y presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, reveló que, del 2010 al 2024, se han registrado 524 acusaciones formales contra docentes por haber agredido a escolares awajún, de la localidad Condorcanqui.

La representante de esta comunidad reveló que la UGEL Condorcanqui 302 ya se encuentra al tanto de lo ocurrido; sin embargo, de dicho total, apenas 121 profesores lograron ser retirados de las aulas de clase.

Falta de respuesta de las autoridades

Para Pioc, la ineficacia del Estado y la falta de respuesta de las autoridades son factores claves que llevan a que esta forma de violencia sexual contra menores de edad siga en aumento. De acuerdo a su testimonio, todo lo expuesto sólo sirve para normalizar las agresiones sexuales a menores que forman parte de la comunidad awajún.

“Queremos visibilizar este trabajo porque, cuando denunciamos, como mujeres no somos escuchadas, somos vulneradas, y esto tiene que saberse en el país. (…) Yo personalmente hice una denuncia a la fiscalía y, cuando me citaron, yo me fui con la niña agredida —con una menor de edad y que no la puedes exponer mucho—; sin embargo, no nos atendieron y yo, muy molesta, le dije al fiscal que lo iba a denunciar porque no me están atendiendo a pesar que tengo la notificación y la cita, por eso es que aumentan (los casos) y por eso es que en muchas comunidades ya no confían en la justicia”, contó la dirigente a VOCES

En otro momento, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún dio a conocer que, en lo que va del 2024, se han destituido a 111 docentes. A su vez, lamentó que 110 de las denuncias interpuestas hayan sido archivadas por “falta de pruebas”, según le indicaron las autoridades.

Comunidad awajún desatendida

No obstante, esto no sería todo, puesto que las autoridades suelen argumentar que su inacción se da por la falta de recursos. Esto último debido a que las formas de llegar hacia su territorio son a través de carreteras o de chalupas para movilizarse por ríos.

“Más que pruebas, falta investigación porque la UGEL no tiene cómo llegar a estas comunidades —donde la niña o la alumna ha sido violentada—, porque el profesional no puede llegar, los abogados no pueden llegar, porque el territorio awajún es muy extenso y muy complejo para llegar a las comunidades”, nos detalla Pioc, en un tono de visible molestia.

Entre los puntos más destacados, resaltó que 93 expedientes de estos expedientes no tienen firmas de directores de las Ugeles, en solo 92 casos se ha emitido la comunicación de las denuncias presentadas al Ministerio Público y en 129 expedientes no se ha emitido separación preventiva del docente. Finalmente, la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún rechazó que 423 docentes acusados continúen impartiendo clases por falta de investigación.

Minedu se pronuncia

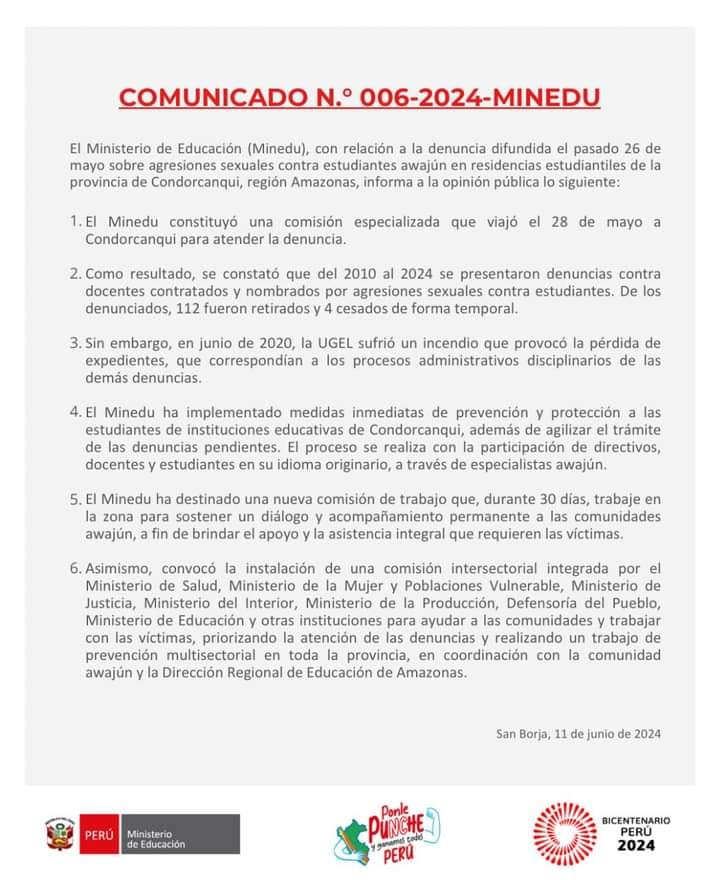

Tras la emisión de la denuncia, José Moreno, director general de Educación Básica Alternativa Intercultural Bilingüe y Servicio Educativo en el Ámbito Rural (Digeibira) del Minedu, informó que se ha conformado un equipo especial con la finalidad de recoger directamente desde Condorcanqui información de los hechos.

Al ser cuestionado por la aparente falta de conocimiento y la inacción del sector, el funcionario solo indicó que dicha data habría sido ocultada por las autoridades correspondientes, ya que estas no coincidirían con el registro oficial del Gobierno.

“La actuación del Ministerio de Educación es que recabemos información del mismo lugar de los hechos de aquellos casos que probablemente no hayan sido registrados en el sistema y que hayan podido ser escondidos por algunas autoridades o personas; sin embargo, nuestras normas en en el sector de Educación son claras y contundentes al respecto: si hay profesores denunciados por estos delitos, que también son consideradas faltas muy graves en el sector por parte de los docentes y personal administrativo, también hay medidas establecidas en la misma ley: el profesor denunciado debe ser separado de forma inmediata de las aulas”, remató y cerró el diálogo.

La historia se repite, existe antecedentes y al parecer nada ha cambiado, por el contrario, la situación se agrava.

En el año 2017 el Minedu a través de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural, hizo público un documento en el que señalan que: Los pueblos amazónicos han sufrido múltiples agresiones que son una parte muy presente de su memoria colectiva: la colonización, el desplazamiento y desarraigo, la condenación de sus formas de vida de diversa índole, las epidemias, el reclutamiento para guerras ajenas, esclavitud y servidumbre.

En medio de grandes tensiones y debates internos y externos, luchan por establecer su posición en la sociedad peruana. La historia nos enseña que, en tiempos de turbulencia, aumenta la desigualdad entre hombres y mujeres. Las fracturas presentes en el sistema de género se abren y las tendencias a la dominación de unos y opresión de las otras se acentúan.

La evidencia sugiere que existen múltiples obstáculos para el acceso y elección de instituciones de la justicia ordinaria ante delitos de violencia sexual contra mujeres y adolescentes. No sólo se ha hallado que la denuncia es la práctica menos frecuente, sino que también las instituciones competentes operan desarticuladamente y sin constituir un circuito fácilmente transitable por las denunciantes.

La violencia sexual es una expresión extrema de esta situación.

Muchas son las instituciones que son llamadas a examinar su actuar, sin embargo, la parte del problema que es de particular incumbencia del Ministerio de Educación es la violencia sexual que se comete en y alrededor de las instituciones educativas y por personas que son encargadas de enseñar, guiar y proteger al alumnado. La escuela es un elemento ambiguo en las comunidades indígenas amazónicas.

Trae una carga de discriminación, pero al mismo tiempo plantea rutas de afirmación de las lenguas, identidades y derechos de los pueblos originarios. Propone nuevos modelos de relación entre varones y mujeres y nuevas oportunidades de vida para las niñas que no necesariamente implican casarse en el pueblo natal y dedicarse a la chacra. Sin embargo, los autores demuestran como las nuevas posibilidades no son refrendadas por las autoridades y docentes, quienes no logran conducir un proceso de internalización del respeto e igualdad de derechos que esto tendría que acarrear.

La escuela se convierte, demasiadas veces, en una “plataforma” para el acoso y abuso sexual de niñas, niños y mujeres adolescentes. La manera cómo se organiza el servicio educativo en las comunidades rurales, en general, y las nativas amazónicas, en particular, crea oportunidades para personas abusivas, pervertidas, incluso denunciadas e inculpadas.

El hecho que existan profesores de primaria o secundaria, bajo contrato con el Estado peruano, que sean violadores reincidentes es una vergüenza nacional. Las autoridades, y a veces las mismas comunidades, soslayan y encubren sus faltas en parte debido a la dificultad de conseguir reemplazos. Cuando son profesores awajún, formados para promover la educación intercultural bilingüe, pueden tener lazos de parentesco y lealtades con los familiares de sus víctimas que se convierten en protección.

Los muchos casos que el estudio pone a la vista, confirman el debilitamiento y la ineficacia de las instituciones de protección a los menores de edad, sean éstas las instituciones propias de la comunidad nativa o las de la sociedad nacional. Con raras excepciones, los indígenas amazónicos no logran conexiones positivas con las instituciones de la sociedad mayor supuestamente encargadas de difundir y cautelar sus derechos ciudadanos.

En demasiadas ocasiones, las Defensorías, Centros de Emergencia Mujer, la Policía Nacional, la Fiscalía y el sistema judicial demuestran su lejanía, lentitud, descoordinación y escaso compromiso, con consecuencias graves para las víctimas y sus familiares. Son particularmente condenables los impedimentos que delatan la poca comprensión que se halla en estas entidades acerca de las condiciones de vida de miembros de las comunidades nativas; por ejemplo, la exigencia de presentarse varias veces, en fechas espaciadas, en oficinas y juzgados en la ciudad de Bagua.

Por desgracia, son vulnerables no sólo niñas (y algunos niños) escolares sino preescolares. En aras de prevenir las agresiones sexuales, ¿la solución es imponer restricciones y asegurar el permanente control y vigilancia adulta a la niñez indígena como la de todo el resto del país?

Más el Estado debe reconocer, vigilar y sancionar a los perpetradores, restringiendo su movimiento y recortando sus libertades. El problema de fondo es la impunidad. ¿Qué quieren las niñas (siendo niñas y mujeres adolescentes las principales víctimas de los abusos documentados en el estudio)?

Aún en tiempos pasados, cuando las alternativas a asumir el rol de la mujer casada y madre precoz eran casi nulas, sabemos que solían objetar las elecciones de pareja de sus familiares y procuraban postergar en todo lo posible el inicio de la vida adulta.

Hoy, las niñas conocen un abanico de opciones. Ven con claridad las ventajas que tienen los varones de su propio grupo y, en definitivo, niños y niñas no nativas. Tener un hijo siendo todavía escolar, convertirse en madre soltera cuando se desvanece el apoyo de los familiares del padre y el soporte de las instituciones comunitarias: no es el sueño de nadie.

Experimentar la violencia sexual, corriendo el riesgo de daños duraderos, es totalmente inaceptable. Es de esperarse que casos como el que damos cuenta despierte la conciencia de los observadores de semejantes injusticias y que lleve a acciones correctivas inmediatas. El futuro del país así lo demanda, se puede leer en el informe del Miendu del año 2017, han pasado casi 07 años y al parecer nada ha cambiado.